Google・Yahoo!・Bing・Baiduなどの検索エンジンに自社サイトを最適化し、検索上位にランクインさせる対策のことをSEOと呼びます。

Webマーケティングは、Web上で自社サイトへの集客を促すマーケティング施策ですが、そのなかでもSEOは検索エンジンを利用して集客する施策です。

本記事では、コンテンツSEO領域において現役マーケターかつ歴6年の講師を務める筆者が、以下の内容をお伝えします。

- WebマーケティングにおけるSEOとは?

- 検索エンジンってどのような仕組みなの?

- 自社においてSEOを展開する上でのメリットやデメリットは?

- 2024年に意識すべきSEOのコツとは

上記内容を押さえることで、Webマーケティング領域におけるSEOの全体像がつかめるようになり、自社にSEO施策を取り入れるべきか、もしくは取り入れた場合の効果について判断できます。

SEOの解像度を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

>>効率よく学ぶならデジプロ!無料オンライン説明会はこちらから

目次

WebマーケティングにおけるSEOとは?

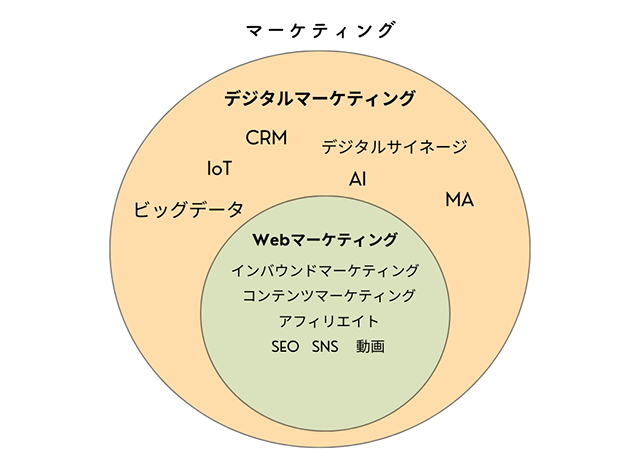

上の画像にもある通り、SEOはWebマーケティング領域のなかにある施策の一つです。

具体的に解説します。

そもそもSEOとは?

SEOとは、「Search Engine Optimization」の略であり直訳すると「検索エンジン最適化」のことを指します。

GoogleやYahoo!、Bing、Baiduなどの検索エンジンに自社サイトを上位表示させることで、検索エンジンの利用者を集客するのが目的です。

では具体的にどのような対策を講じれば、検索エンジンに自社サイトを上位表示できるのでしょうか?

そのロジックを理解するためにはまず、検索エンジンの仕組みから紐解く必要があります。

検索エンジンの仕組み

検索エンジンを最適化する上で欠かせないのが検索エンジンの仕組みについて理解することです。

ここでは、どのような手順で検索エンジンに自社サイトが登録され、ランキングに反映されるのかを詳しく解説します。

クロール

クロールとは、検索エンジンのロボットが、Webサイトを巡回しHTMLをはじめとしたファイルを読み込み、Webページを検索エンジンに登録するための情報収集を行うことです。

検索エンジンのロボットは、Webページが構成されているHTML・PHPファイル・画像・リンクなどを辿り、Webサイトの構造を理解した上で、データベースへの登録を行います。

またクロールするロボットのことを「クローラー」と呼ぶことも理解しておきましょう。

当然ですが、クローラーがWebページを巡回しなければ、適切にファイルを読み込めず、検索結果にも反映されません。

そのため、クローラーがWebページを巡回しやすいよう「クローラビリティ」を考慮した、Webサイトの構築も重要です。

なお、クローラーと言っても、検索エンジンによって以下の種類にわけられます。

- Google:Googlebot

- Bing:bingbot

- YANDEX:YandexBot など

インデックス

インデックスとは、さきほど紹介したクローラーがWebページを巡回し、無事検索エンジンのデータベースに登録されたことを指しています。

つまり、インデックスに登録されたことにより、検索結果にWebページの「タイトル」と「ディスクリプション」が表示されます。

実際にユーザーからもWebページが認知され始めるため、アクセス数も増えていくでしょう。

なお、Webページを公開すれば、基本的にはクロールとインデックスは自動で行われます。(意図的にクロールやインデックスを制限する方法もありますが、ここでは割愛します。)

ランキング

インデックスされた情報のなかから、検索エンジンは各Webページに対して評価を行います。Googleはこの評価基準を公表しておらず、具体的な内容は把握できません。

しかし、Googleは以下のように「検索結果における重要な要因」を公表しており、ランキングにも影響を与えているものと推察できます。

最も有用な情報を表示するため、検索アルゴリズムはさまざまな要因とシグナル(検索クエリの単語、ページの関連性や有用性、ソースの専門性、ユーザーの位置情報や設定など)を検討します。各要因に適用される重み付けはクエリの性質によって異なります。たとえば、最新のニューストピックに関するクエリに回答する場合は、言葉の定義に関するクエリに回答する場合よりも、コンテンツの鮮度が大きな役割を果たします。

つまり、ユーザーの検索クエリに基づき、ページの関連性・有用性・専門性などの観点から、最も適したWebページを上位にランキングさせるという意図だと理解できます。

ぜひWebページを作成する際には、Google Searchの見解も参考にしながら、独自性のあるコンテンツを検討してみてください。

検索エンジンのシェアはGoogleが圧倒的

SEOは、検索エンジン最適化という意味でしたが、SEO対策の多くはGoogleの検索エンジンを意識したものです。

理由としては、以下の通りGoogleの検索エンジンが世界的に見ても最も高いシェアを獲得している点にあります。

■検索エンジンのシェア(2024年2月時点)

| 91.62% | |

| bing | 3.31% |

| YANDEX | 1.84% |

| Yahoo! | 1.08% |

| Baidu | 0.77 |

参考:statcounter

また、国内でGoogleに次いで知名度が高いと言っても過言ではない、Yahoo!の検索エンジンに関しては、2010年12月1日よりGoogleの検索エンジンシステムを利用しています。

つまり、Googleの検索エンジン対策を行うことがYahoo!の対策も同時に行うことにつながるわけです。

WebマーケティングSEOの種類

ここまでSEOの概要や検索エンジンの仕組み、Googleの検索エンジンのシェアについて解説してきました。

SEOについての大枠は理解できたかと思いますので、ここからは具体的なSEO施策の種類について紹介します。

内部対策

内部対策は、Googleに正しくWebサイトやページを認識してもらうため、内部に施す施策の総称です。具体的には、以下のような施策を検討します。

| titleの改善 | hタグの改善 |

| 画像のalt属性を入力 | ページ固有のmeta description |

| noindex,nofollowタグ | URLの正規化 |

| コンテンツの情報を反映したURLを作成 | robots.txtを設置 |

| サイト階層の整理 | 内部リンクの設置 |

| XMLサイトマップの作成 | パンくずリストの設置 |

| SSL化 | 404ページを設定 |

| 構造化データを取り入れる | ページ読み込み速度を高速化する |

なぜこのような施策が必要なのかについては、Google 検索セントラル内にある「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」や「ウェブサイトのSEOの管理」にも記載されています。

検索エンジンスターターガイドは、GoogleにおけるSEO施策の基本となるものであり、非常に有益です。

自社でどのSEO施策から展開すればよいかわからない場合は、まず検索エンジンスターターガイドを基にWebサイトやページを構築してみましょう。

ただし内部対策を整備したからと言って必ずしも、自社サイトが上位に表示されるとは限りません。

外部対策

外部対策とは、自社サイトのドメイン以外から「多くのリンクを集める(被リンク)」対策のことです。

一昔前のWebサイトでは、自分で複数のWebサイトを立ち上げ、上位表示させたいサイトへのリンクを貼りつける「自作自演のリンク」が目立ちました。

しかし、現在はGoogleの取り締まりも強化され、このような小手先だけのテクニックは通用しません。

あくまでもユーザーにとって良質なWebサイトを作り上げることによって、さまざまな外部サイトでフォーカスされ自然な形で被リンクを獲得するのが現在の主流です。

また昨今SNSの発達により、良質なWebサイトやコンテンツが多くの方に拡散されやすい時代になりました。

つまり、ユーザーファーストを貫き良質な発信をしていれば、SNSでも拡散され、自然に被リンクやサイテーション(※1)を獲得することにつながります。

※1:サイテーション(citation)とは、言及や引用という意味で、自社サイトのサービス名やブランドなどの特定の情報が、インターネット上で言及されている状態のこと。

良質な発信を続けることで自然に多くの話題を集めて、ゆくゆくは被リンク獲得にもつながります。

コンテンツSEO

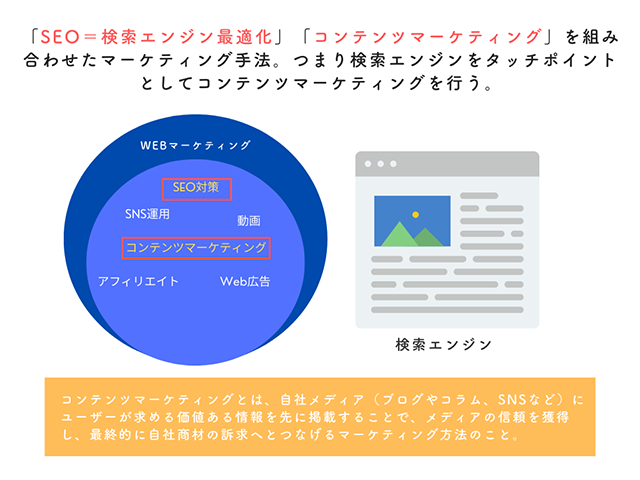

上の画像にもあるように、コンテンツSEOとは、Webマーケティング領域内の「SEO対策」と「コンテンツマーケティング」を掛け合わせた施策のことです。

例えば、自社のコラムでユーザーの悩みや課題を解決するコンテンツを用意し、継続的に発信を続ければユーザーから「ためになるコンテンツ」だと高評価を得られるようになります。

また投下するコンテンツにSEO対策を盛り込めば、検索エンジンからの集客も同時に狙えるわけです。

つまり、コンテンツSEOは検索エンジンをタッチポイントとして、ユーザーの悩みを解決する、現在のGoogleが求める潮流にもマッチしたWebマーケティング手法だと言えます。

またすでに紹介した良質な被リンクの獲得という意味においても、コンテンツSEOは貢献します。

ユーザーが求めている情報を継続的に発信することで、SNSでの拡散や他社サイトからの言及も狙えるからです。

ユーザーが満足するコンテンツの企画や立案、体制構築など労力がかかる施策ではありますが、資産性の高い施策ですので、ぜひ検討してみてください。

WebマーケティングのSEOで事前に知っておきたい利点と欠点

ここまでWebマーケティングにおけるSEO施策について解説してきました。ここからは、SEO施策における利点と欠点を紹介します。

利点

WebマーケティングのSEO施策には、次の利点があります。

- 積み上げ型のWebマーケティング手法のため資産性が高い

- 顧客単価や商材単価が高いプロダクト・サービスとの相性がよい

- リスティング広告と比較すると費用を抑えられる

SEO施策のなかでも、特にコンテンツSEOに関しては日々ユーザーが満足するコンテンツを投下し続けなければなりません。

中長期的な施策であるため即効性は期待できませんが、良質な記事が増えるたびにユーザーのファン化が促進されます。

その結果、自社サイトの指名検索の獲得にも貢献し、独自性・権威性のあるWebサイトを構築できるでしょう。

また、コンテンツSEOの記事を投下し続ければ、検索エンジンへの自社コンテンツの露出が増え、アクセス数の増加も期待できます。

Googleのコアアップデートの影響を受けなければ、持続的に検索上位を獲得し続けることも可能であり、資産性の高い施策だと言えます。

そのほか、顧客単価や商材単価が高いプロダクトやサービスとの相性がよいのもSEO施策の特徴です。

例えば、SEO施策によるリターンが100万円で、コンテンツSEO施策の記事作成に毎月50万円投下しているとしましょう。この場合の費用対効果は以下の通りです。

費用対効果(%)=SEO施策によるリターン÷費用×100%

100万円÷50万円×100%=費用対効果200%

費用対効果が高いほど、収益を確保できている証拠です。事前にリターンと投下する予算とのバランスを想定して、SEO施策の導入を検討することをおすすめします。

また、資産性という観点で言えば、リスティング広告のように毎月広告費を投下せずとも、検索上位を獲得し続ければ追加の予算を投下せず継続的にCVを獲得できるのも強みの一つです。

欠点

WebマーケティングのSEOには、以下の欠点があります。

- 即効性が期待できない

- Google のコアアップデートによって大幅に順位が下降することがある

- SEOを実施する明確な目的やKGI・KPIなどを定めず走り出すとCVに結びつきづらい

SEOという性質上、コンテンツやWebページを公開したとしてもすぐに上位表示されるわけではありません。つまり、中長期的にアクセスを集める施策のため即効性は期待できないのが現状です。

半年後、1年後に投下する予算を回収できるのかという視点で戦略を立案することがほとんどのため、予算との兼ね合いで施策を断念せざるを得ない場合もあります。

ただし、広告費用をかけられるのであれば、初期段階ではリスティング広告の出稿と並行した施策を展開することで、即効性の悩みは解消されます。

そのほか、一度検索上位を獲得してもGoogleによるコアアップデートによって、順位が下降する場合があることも懸念材料の一つです。

上位だったコンテンツが検索圏外までランクダウンすれば、流入やCVが減少してしまうのは言うまでもありません。

コアアップデートによって順位が下降した場合は、常にPDCAサイクルを回しコンテンツの改修やSEO施策の練り直しが必要です。

なお、SEO施策を展開する明確な目的を持てるかどうかも重要な指標の一つ。

単にアクセス数を集めるのでなく、そのアクセスはなんのために集めるのか?という視点が重要です。

現状のアクセス数、お問い合わせフォームへの流入数、サンクスページの完了数などから各転換率を算出し、目標達成に必要なアクセス数を洗い出すなど、目的を持ってSEO施策を展開しましょう。

WebマーケティングのSEOで検討すべき2024年の対策

最後にWebマーケティングにおけるSEO施策で検討すべき2024年の対策を推察しながら、紹介できればと考えています。

「E-E-A-T」を意識したコンテンツとWebサイトを作る

E-E-A-Tとは、経験「Experience」専門性「Expertise」権威性「Authoritativeness」信頼性「Trustworthiness」の頭文字を取ったものです。

Googleが内部の検索品質評価者向けに作成したマニュアルである「検索品質評価ガイドライン」によると、E-E-A-Tはページ品質評価の最重要項目と定義されています。

独自性・専門性・権威性があり、十分な信頼と経験を積んでいるかという視点はより重要視されているので、ぜひE-E-A-Tを意識したWebサイト制作の参考にしてみてください。

なお、「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」では、E-E-A-Tそのものが検索のランキング要因とはなりえないと掲載しています。

ただし、今後も記事やコンテンツを評価する上で重要な指標であるのは間違いないため、しっかり対策を練りましょう。

「YMYL」を意識したコンテンツとWebサイトを作る

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の頭文字を取った用語であり、お金や健康などのジャンルにおいて高い品質を求める、Googleの検索品質評価ガイドラインに登場する指標のことです。

健康やお金に関するジャンルは、人々の生活や命に大きな影響を与えるため、Googleもその発信内容の信憑性や専門性については厳しい目線で評価しています。

このジャンルに該当するWebサイトやページを公開する場合は、情報は安心・安全なものか?専門家が監修しているのか?エビデンスは取れているか?など十分な検討の上で掲載する必要があります。

SEOスターターガイドを熟読しWebサイトに実装する

これまでも紹介してきましたが、SEO対策の基本は全てGoogleの「検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド」に網羅されています。

「わかりやすいURLを使用する」「類似トピックのページをディレクトリにまとめる」「重複コンテンツを減らす」など、基本的なSEO対策が網羅されているため、非常に有益です。

個人的な見解としては、数多くのお客様のWebサイトを拝見するなかで、検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドに、準拠できていないケースもまだまだ見受けられるのが現状です。

このような背景を踏まれば、このスターターガイドに準拠するだけでも、他社と差別化した良質なWebサイトを構築できるものと考えています。

コンテンツの文字数は関係ない!?それよりも検索ニーズを満たすこと

検索品質評価ガイドラインのなかで、特に理解しておきたい概念の一つとして「Understanding User Intent(ユーザーの意図を理解する)」があります。

例えば、ユーザーが「天気」という検索ワードを入力した場合、ニーズの多くは「今日の天気を知りたい」のではないでしょうか。

このように検索品質評価ガイドラインでは、投下したコンテンツがユーザーの検索クエリの回答としてマッチしているのかを慎重に判断しています。

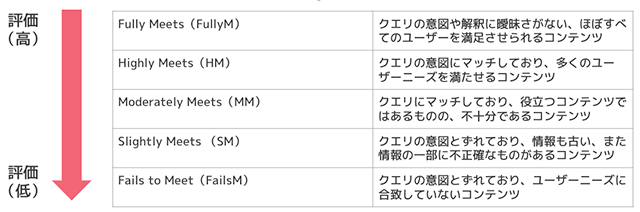

またその判断材料として、「Needs Met」という指標が用いられています。

ぜひ、コンテンツを制作する際は「Needs Met」を高い水準で満たせているかも判断すると、よりユーザーファーストなコンテンツ投下につながります。

やってはいけないSEO対策を把握する

SEO対策は、検索エンジンをあざむくための小手先のテクニックではありません。あくまでもユーザーファーストなWebサイトの設計とコンテンツの投下が重要です。

SEOでやってはいけない対策の一例は以下の通りです。

キーワードの乱用

一昔前のSEO対策では、Webページのなかにいくつもキーワードを並べることで上位表示された事実があります。

しかし、現在ではGoogleも規制を強化しており、無意味に並べたキーワードではGoogleのスパムポリシー違反に該当します。

またユーザー目線で考えても、意味をなさないキーワードが散りばめられていれば、有益なコンテンツとは到底言えません。

ハック的な対策は無意味ですので、ユーザーファーストなコンテンツの作成を考えましょう。

類似サイトの無断複製

これはGoogleのポリシー違反という以前の問題であり、著作権を侵害しています。

他社のコンテンツをコピーし無断で転載しても、ユーザーにとってなんのためにもなりませんし、なによりも著作権侵害は犯罪です。

ユーザーにとって自社だからこそ提供できる価値を考え、コンテンツを投下していきましょう。

外部リンクを購入するまたは自作自演のリンクを貼る

これまでも触れているように、外部リンクを購入したり、自作自演のリンクを貼り付けたりするSEOをハックするような行為は、「ブラックハットSEO」と呼ばれペナルティの対象です。

ユーザーへの信頼を著しく損なうNG行為は絶対にやめましょう。

リスティング広告とSEOを組み合わせる

SEO対策は中長期的なWebマーケティング施策であるため、そう簡単には期待する効果を得られません。

業界や投下するキーワードによっても異なりますが、半年から1年後に期待する効果が出始めます。

そのため、予算との兼ね合いはありますが開始初期段階ではリスティング広告との併用がおすすめです。

リスティング広告であれば広告費をかけることにより、意図的に上位表示可能なため、SEOで効果が出にくい初期フェーズにおいてのCVにつなげられます。

そうは言ってもSEO対策をどうスタートすればよいかわからないあなたへ

本記事をご覧いただいている方で、こんなお悩みはありませんか?

- 自社サイトがSEO観点で今どのような立ち位置なのかわからない

- SEOが重要なのはわかったけれど、売り上げや問い合わせを増やす戦略がわからない

- コラムを本格稼働したいけれどキーワード選定ってどうやるの?

- オウンドメディアの内製化も検討中。どのような運営体制で臨めばいいの?

Webマーケティングスクール「デジプロ」であれば、上記の悩みにアプローチできる以下の強みがあります。

【2024年】多くのご要望をいただきSEOの基礎が学べるコースを開講

デジプロでは、多くのご要望をいただき、このたび【入門編】SEOの基礎が学べるコースを開講することになりました!

「Webマーケティング担当者として、SEOを加味したコンテンツを作成したい」

「オウンドメディアのディレクションを担当している」

このようにインハウス運用およびフリーランス問わず、学習いただけるSEOの入門コースです。

現役マーケターによる週1回×4(2時間)のオンライン講義形式を採用しており、仕事や学業をお持ちの方でも学習しやすいスケジュールです。

講義資料は全400ページ以上、受講期間中は見放題なため、講義で学んだ内容をいつでも空き時間で復習できます。

また受講期間中は現役マーケターに質問し放題のため、つまずいた箇所をすぐに解消可能です。

受講後は、「適切なKPIでオウンドメディアを運営できる」もしくは「代理店へのディレクションやコミュニケーションをスムーズに図れる」など、実務に直結するノウハウやスキルを獲得できます。

【入門編】SEOの基礎が学べるコースの詳しい料金やカリキュラムについて知りたい方は、以下のリンクよりお申し込みください。