中国発のSNS「小紅書(red note)」が、いま日本のマーケターやEC事業者の間で注目を集めています。

美容・ファッションを中心に“リアルな体験レビュー”が飛び交い、若年層女性の購買行動に大きな影響を与えるこのアプリ。ここに日本の事業者が参入していくような動きがみられます。

なぜ小紅書がマーケターに注目されているのか、若い女性からの支持を集めているのか、そもそも小紅書とは何なのか、アプリの仕組みと可能性について深掘りしていきます。

その他SNSの情報など知りたい方は下記登録ボタンからメルマガに登録してください。

目次

小紅書とは

小紅書(red note)は、中国発のソーシャルコマースアプリで、InstagramやPinterestのような写真重視のSNSとECサイトが合体したようなプラットフォームです。ユーザーは「ノート」と呼ばれる投稿を通じて、商品レビューや旅行記、美容・ファッション関連の体験談などをシェアし、他のユーザーと交流します。SNSとしての側面だけでなく、EC機能も兼ね備えており、コンテンツを通じて商品を発見し、購入までシームレスに完結させることができるのが特徴です。

もともとPDFだった?

「小紅書」を運営するのは上海の行吟信息科技で、創業者である毛文超氏(現CEO)と瞿芳氏(現社長)が2013年6月に「小紅書出境購物攻略(海外買い物攻略)」というPDFをネット上で公開したことが始まりです。その後、PCユーザーをメインターゲットに、旅行の渡航先など海外でのショッピング情報を提供するプラットフォームとして成長していきました。

その後、EC機能「福利社」を追加して自社で仕入れた製品を販売するようになり、現在までECサイトとしての機能を拡張してきました。

約2年後には、アプリの提供を始め、ユーザーが購入した商品の写真や価格などの投稿をはじめとしたユーザー同士の交流が可能になりました。その結果、現在のようなSNSとECサイトが組み合わさった独特のプラットフォームが誕生しました。

TikTokやInstagramとどう違うの?小紅書の特徴

ここでは、小紅書の特徴をその他のSNSとの違いに着目しながら説明していきます。

小紅書の最も大きな特徴は、アプリ内での購入機能が非常に強化されており、コンテンツからそのまま商品購入に至ることが一般的であることです。

TikTokやInstagramなどでも広告を経由して外部のECサイトにユーザーを誘導することができますが、アプリから移動せずに商品を購入することはできません。一方、小紅書ではアプリ内で商品の決済まで完了します。

コンテンツについては、TikTokは短尺動画でのエンタメ性が高くInstagramはビジュアルに重きを置いているという特徴がありますが、小紅書は「リアルな体験共有」に価値を置いています。TikTokやInstagramと同じように動画や写真のポストが中心となりますが、その内容は購入品や使っているものの紹介、使った感想などが中心となります。そのためいわゆる”映えない”写真も多いです。情報収集ツールとしての側面が強く、他のSNSと比べて検索機能やタグ機能が充実しているのも特徴の一つです。

アルゴリズムの仕組み

小紅書のアルゴリズムで特徴的な点は、ブランドよりもコンテンツの質を優先するという点です。

どういうことかと言うと、多くのSNSではフォロワーの多さやDMでのやり取りなど、コンテンツとは直接関係ないアカウント情報に基づいておすすめしたり露出を増やしたりすることがあります。そのため、多くのフォロワーがいるアカウントは伸びやすく、作ったばかりのアカウントは伸びにくい傾向があります。

一方、小紅書のアルゴリズムはコンテンツの内容を重視します。そのため、新しく作られたアカウントが発信した場合でも、ポスト食後は既存アカウントと同等の表示数が与えられます。その後は一定時間が経った後、獲得したシェア数>コメント数>保存数>いいね数の割合でスコアがつけられ、そのスコアを基に表示回数や表示順位が決まります。

このアルゴリズムによって、質の低い商業的な投稿は排除され、ユーザーにとって有益である誠実な投稿が優先されます。

小紅書の使い方

ここからは、小紅書の登録方法をはじめとしたアプリの使い方について解説していきます。

アカウント登録方法

小紅書はこちらのURLからダウンロードが可能です。 !(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xingin.xhs&hl=ja)

小紅書のアカウント登録は非常に簡単で、電話番号やWeChatアカウントを使って登録することができます。電話番号で登録した場合認証コードが届くので、それを電話番号の下の欄に入力し「登録」ボタンをタップします。

登録後は年齢や性別、興味のあるカテゴリを選択します。ここまでで設定した情報は他のユーザーから見られることはありません。

その後、ユーザー名やプロフィール画像を登録します。こちらは他のユーザーに見えるものとなりますので、個人情報やブランディングなどに気を付けて慎重に登録しましょう。

これらの操作が終わったらアカウントの開設は完了です。

投稿の仕方

REDでの投稿は「ノート」と呼ばれ、写真、動画、テキストを組み合わせた形式で作成できます。多くのユーザーはレビューやハウツー形式での投稿を行っており、信頼性の高い情報をシェアすることが評価されやすい傾向にあります。

投稿は、ホーム画面一番下の中心にある+ボタンから作成できます。自身のフォルダから写真や動画を選択したりアプリ内カメラを使って撮影するほか、「テンプレート」というエフェクトのようなものを使用して簡単に凝った投稿を作成することもできます。

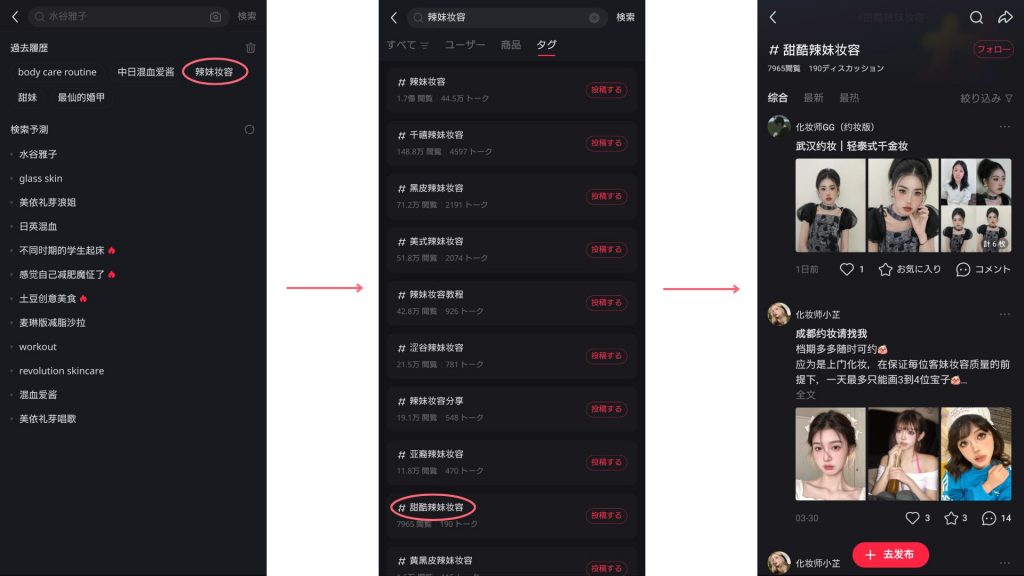

検索の仕方

検索機能はREDの大きな強みのひとつです。検索機能を使うだけであればほかのSNSと同じように検索窓にクエリを入力すればよいですが、使いこなすには少しコツが必要です。それだけ小紅書の検索欄には多くの便利機能が隠されています。

多様な方法で目的の情報を探すことができ、検索結果はユーザーの関心度に応じてパーソナライズされて表示されるため、効率的に有益な情報にアクセスできます。

画像では、辣妹妆容(ギャルメイク、のような意味)という単語を調べ、複数表示されたタグのサジェストの中で甜酷辣妹妆容(かっこ可愛いギャルメイク)を選択し、該当タグの付いたポストが一覧で表示されている、という状態です。このように、検索窓に調べたい言葉を入れるとそれに関連したタグが一覧で表示され、知らなかった言葉にも出会うことができるので、認知外の部分も含めかなり広い範囲にアクセスすることができます。

こういった機能をはじめとして、小紅書には検索がより便利に、広範にアクセスできるようになる仕掛けが整備されています。

ユーザー層

続いて、小紅書のユーザー層について深堀していきます。小紅書のユーザー層にはかなり偏りがあることで有名です。

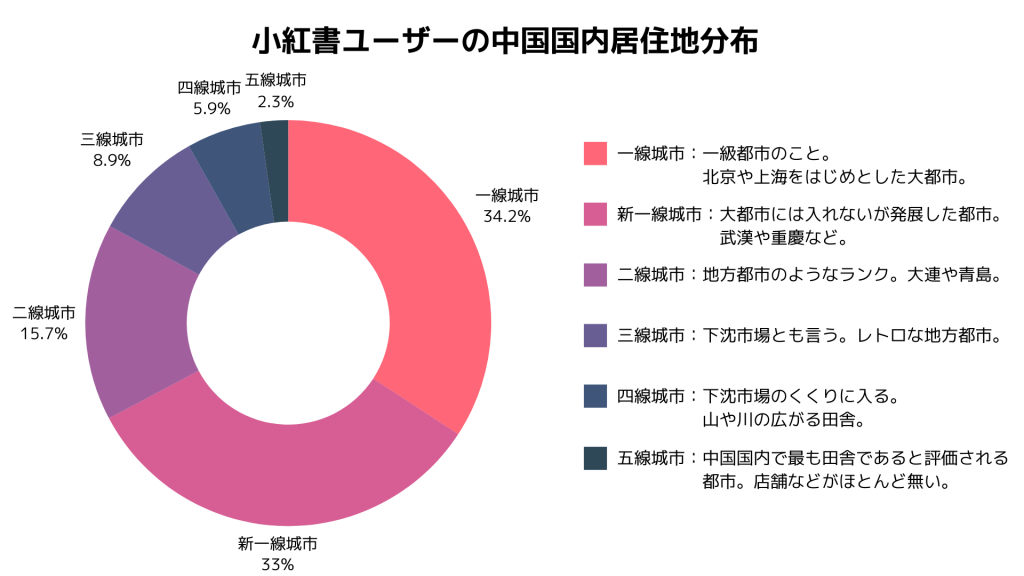

ジオグラフィックデータ

小紅書のMAUは3億人と言われており、そのうちの大多数は中国本土に集中しています。しかし、今年の初めにアメリカでTikTokの使用が禁止されたことにより、TikTokが使えなくなった人々の移動先として海外でも徐々に存在感を高めています。

今後は全世界への広がりが予測されており、越境ECの文脈でも注目されています。

ユーザーの大半を占める中国国内のユーザーに注目すると、約7割が一線城市と新一線城市という大都市に住んでいることが分かります。中国では都市部と田舎での経済格差の広がりが問題視されており、この結果は都市部にすむ高所得者層がユーザーの大半であることを示しています。参考:https://www.qian-gua.com/blog/detail/2898.html

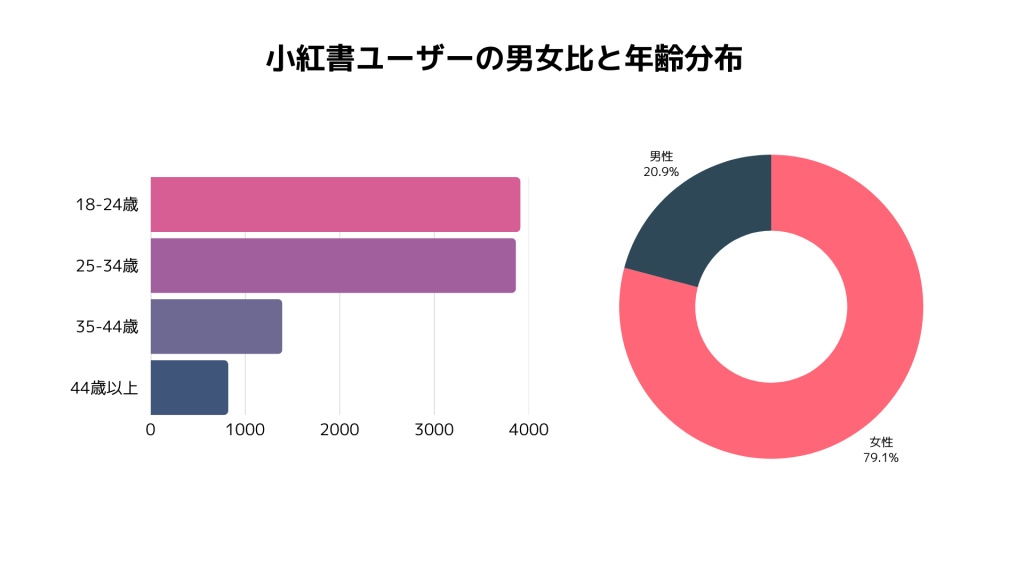

デモグラフィックデータ

小紅書のユーザーは20〜30代の女性が中心で、特に美容やファッション、ライフスタイルに関心のある層が多いのが特徴です。

参考:https://www.qian-gua.com/blog/detail/2898.html

小紅書で人気のコンテンツ

小紅書では、コスメやスキンケアのレビュー、ファッションコーディネートの紹介、ダイエット・健康法、おしゃれなカフェやレストランの紹介などが非常に多くなっています。これはユーザー層の若い女性が多いという部分が影響していそうです。

男性ユーザーは、食べ物やインテリアなどの情報収集を中心に利用しているようです。

すべてのユーザーで共通して言えることとして「他人のリアルな意見」を重視しており、実体験ベースのコンテンツが特に人気となっています。

小紅書を活用して売上を伸ばす方法

ここからは小紅書のビジネス利用について簡単に紹介していきます。

小紅書のビジネスアカウント作成などに関しては以下の記事に記載してありますので、気になる方は是非ご覧ください。

ECサイト

小紅書でビジネスアカウントの認証を得ると、アプリ内にECショップを作成することができるようになります。今中国で話題のライブコマース機能の利用も可能です。

注意したいのが、ECサイトでの購入は中国人民元に限られるということです。

出店する企業側としては入金の受け取りなど用に人民元での受け取りが可能な口座を開く必要がありますし、ユーザーも人民元での支払いができる人に絞られるので自社のターゲティングと照らし合わせる必要があります。

広告

広告には複数種類がありますが、小紅書でよく使われるのは検索広告とフィード広告です。

CPC課金制とCPM課金制があり、CPCは平均1~3元、CPMは20~40元になるようです。しかし、この数字はあくまで目安のものであり、小紅書内での規定も頻繁に変更されるため、広告を出稿する際には十分な確認が必要です。

インフルエンサー

小紅書を使用した広告の中で特に使われているのがインフルエンサー広告です。

インフルエンサー広告は名前の通り小紅書内でフォロワーの多いユーザーとタイアップして商品を宣伝してもらう方法です。インフルエンサーのフォロワー数によって価格帯が変動します。

また、小紅書内でインフルエンサー広告を出す場合は申告をし、プラットフォーム側にもお金を払う必要があるというのが日本でのインフルエンサー広告との大きな違いです。

ここの部分に関しても頻繁に規約が変わるため、始める際は確認が必要となります。

まとめ

小紅書とは、中国を中心に広がっているSNSとECサイトを合体させたようなアプリで、若い女性からの絶大な支持を集めています。

広告やECの出典などは日本からでも可能なため、中華圏のユーザーをターゲットにビジネスを展開する場合は、小紅書を使ったマーケティングも視野に入れる必要がありそうです。